地方空港を自立に導いたリスクシェアリング手法「搭乗率保証契約」

日原 勝也 教授

Katsuya Hihara

都市環境科学研究科 観光科学域

※掲載当時、准教授

共通の目標に向けて協調し双方が経営努力を最大化

日本各地に点在する地方空港は、搭乗客が少なければ、就航している航空会社は減便や撤退を検討せざるをえず、空港にとってもダメージとなります。公的資金による単なる損失補填では納税者の理解も得にくく、航空会社と空港という当事者同士がどう支え合うかがカギになります。

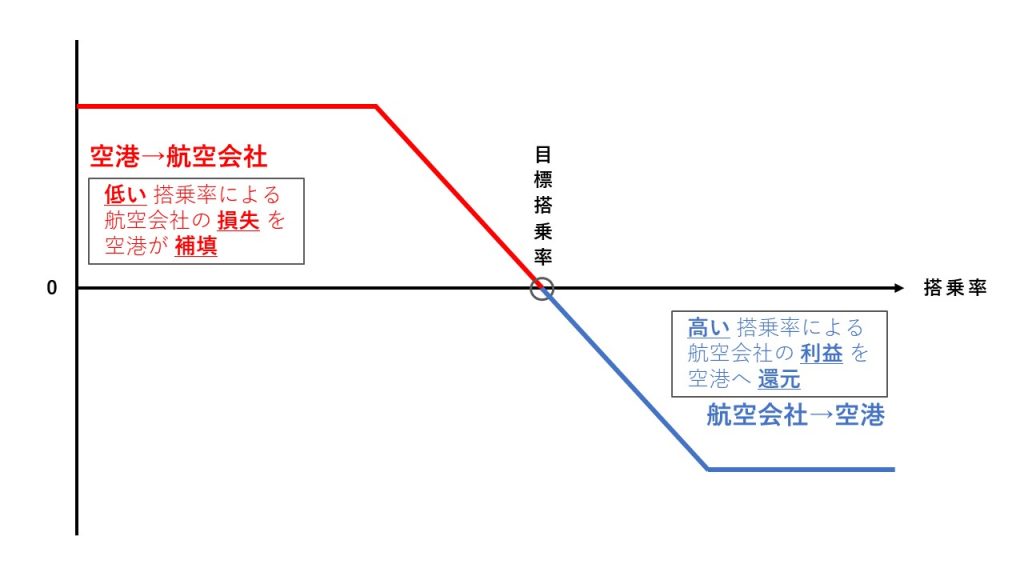

そこで注目したいのが、2003年に石川県の能登空港で運用がスタートした「搭乗率保証契約」です。定期便の発着によって地域振興につなげたい空港と、搭乗率向上で利益を出したい航空会社とで目的は異なるものの、搭乗率という共通の目標値を設定。目標値を上回れば、航空会社から空港に利益を分配する一方、目標を達成できなくても航空会社は減便や撤退をせず、空港が航空会社に補償金を支払うという契約です。地方空港に関しては、一般的には航空会社の立場が強いとされ、交渉力にも差がある中で、一方が“勝ち過ぎ”ないように双方がリスクを取り、利益は公平に分配する画期的な制度設計であり、空港と航空会社が協調関係を築いた好例といえます。

搭乗率保証契約の概念図。目標搭乗率を下回れば、低い搭乗率による航空会社の損失を空港が補填する一方、目標を上回れば、高い搭乗率による航空会社の利益を空港へ還元する仕組み。

搭乗率保証契約の概念図。目標搭乗率を下回れば、低い搭乗率による航空会社の損失を空港が補填する一方、目標を上回れば、高い搭乗率による航空会社の利益を空港へ還元する仕組み。

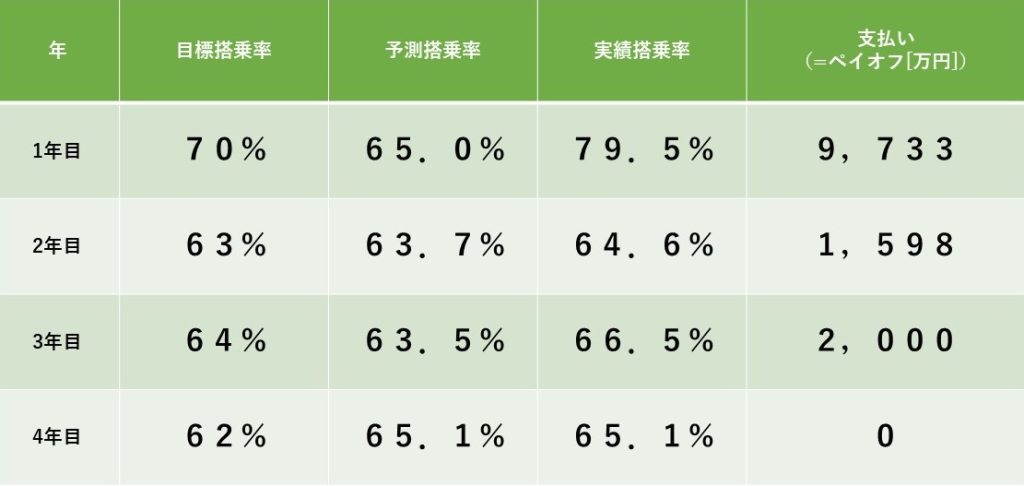

具体的には、全国的に平均搭乗率が65%とされていた当時、能登空港では70%を目標値に設定。達成は厳しいとする声も多く、空港から航空会社への支払いが予想されましたが、結果的には80%を達成し、航空会社から空港に利益の分配がありました。航空会社では「乗り継ぎ割」などのキャンペーンを企画、空港側は市街地からのアクセス向上など進め、お互いが努力することで実を結んだのです。

その後、2年目には63%、3年目には64%±1%と目標値を変更し、いずれも達成しました。4年目からは62% ±4%の範囲内ならば、お互いに支払いはなしとする仕組みへと契約内容を修正し、現在に至るまで減便されることなく継続されています。東日本大震災のあった2011年とコロナ禍の2020年には達成できなかったものの、これらは不可抗力によるものとして、搭乗率保証契約に基づく支払いは行われていません。2015年に北陸新幹線が開通してからも堅調に推移し、往路と復路で新幹線と飛行機を使い分けるような相乗効果も生まれています。

この事例はリスクシェアリングの手法として海外からも注目され、国連の専門機関「国際民間航空機関(ICAO)」で講演をした際にも、大きな反響がありました。高齢化や人口減少に伴う地方経済の衰退は、世界的に見ても大きな課題。能登空港は、国の支援に頼らずに地方空港が自立できた好事例なのです。

能登空港における1年目から4 年目までの目標搭乗率と実績値。1年目は航空会社から空港へ約1億円の利益分配があったことがわかる。その後、契約内容が見直され、4 年目は目標を達成したものの、支払いは行われていない。

お互いにリスクを負う構図はさまざまな課題解決に応用可能

能登空港での事例と同様の構図は、環境問題における先進国と開発途上国の関係にも当てはめることができます。お互いに何も対策を講じなければ、それぞれが自国本位で経済活動を推し進め、妥協点を見い出すことは困難になります。そこで、例えば温暖化によるダメージは国によって違うことを前提に、双方が何をどれだけ負担すべきかを分析する際に、搭乗率保証制度の基本的な考え方を役立てられるのです。

さらには、地域のコミュニティにおける人々の“助け合い”にも適用することもできるでしょう。人的資源の有効活用による移動サービスや、ITの活用によって困っている人と支える人をマッチングさせるサービスなどの拡充は、リスクも伴うものの多様なステークホルダーにメリットをもたらす可能性があるのです。

都立大学には、都市環境学部観光科学科もあれば、経済経営学部経済経営学科もあります。様々な学部・学科で、数理科学や経営工学も学べます。学生には、さまざまな切り口で問題意識を持ち、地域に根差した解決策を考えてほしいと思います。地域振興と環境保全とのバランスや、ITをはじめとした先端技術の活用、経済経営に関する理論的な検証など、留意すべきポイントもさまざまですが、総合大学として学部を横断して学べる都立大の恵まれた環境が、学びを後押ししてくれるはずです。