死を悼む「挽歌」の表現から古代日本の死生観を探る

高桑 枝実子 准教授

Emiko Takakuwa

人文社会学部 人文学科

初期の和歌は貴族たちの雅な文化ではなく死者の魂が蘇ることを願う呪術だった!?

私の研究テーマは、古代の日本文学から当時の思想や言語表現の特徴などを紐解くこと。中でも注力しているのが、『万葉集』として編纂された和歌における表現です。現在の元号である「令和」は「梅花の宴」という梅の花を和歌に詠む宴席に由来していますし、「大和撫子(ヤマトナデシコ)」という言葉のようにナデシコの花を女性に喩えることも、大伴家持が詠んだ和歌から広まりました。大伴家持の歌は、亡き妻を偲んだ内容であり、死を悼む「挽歌」という和歌のジャンルに含まれるもの。この挽歌こそ、古代日本人の死生観を探るために私が長年研究してきた分野です。

研究の原点は、『万葉集』の時代に入水自殺をしたとされる女性、「真間の手児奈」を祀る「手児奈霊神堂」が地元にあったことです。現地の万葉歌碑に刻まれているのが、死んでしまった手児奈への悼みと慰霊鎮魂の思いを詠った挽歌。学生時代の卒業論文でも「真間の手児奈の伝説歌」をテーマに選定し、それ以来、「挽歌」が死者への悼みをどのように表現しているのか、さらには死者の魂がどのように捉えられ、死者はどこに行くと考えられていたのかを研究してきました。

通常、挽歌では、「死」という直接的な表現は使われず、遺体の様子やその存在にも言及しません。では、何について詠われているかといえば、魂です。和歌は詩であり、死についてもとても象徴的に表現されています。当時は、人が病に臥せっているときは魂が弱って体から出たり入ったりしている段階であり、死は魂が抜け出てしまい、戻ってこない状態だと考えられていました。そこで、再び魂が戻り、蘇ることを期待して死者に呼びかけたのが挽歌です。

また、挽歌は当時の死葬儀礼と密接に関わっています。危篤状態でも挽歌が詠まれ、魂を呼び戻そうとする“招魂”の儀礼が行われると、その都度挽歌が詠まれました。死葬儀礼は庶民でも数日、天皇は1年間、天武天皇に至っては2年2ヵ月にもわたり、魂の蘇りや鎮魂を期待した儀礼が行われ、挽歌が詠われ続けました。さすがに遺体が朽ちて白骨化が進む頃には埋葬するのですが、現代人とは死の感覚や魂の捉え方が違い、魂を幻想として見る「幻視」という感覚が挽歌には投影されています。和歌は平安時代に近づくにつれ貴族の雅な文化になりますが、古い挽歌では“まじない”、つまり呪術的な意味合いが強かったのです。

挽歌の表現を分析すると当時の思想が見えてくる

挽歌は死がテーマですので、日本における仏教思想との関わりも気になるかもしれません。ただ、仏教伝来は538年とされますが、挽歌に仏教の影響が見えるようになるのは、720年頃からです。仏教の考え方である「三途の川」や「浄土」に関連する表現も、挽歌には見られません。その後、905年に撰進の『古今和歌集』では、人の死を悼む歌は「哀傷歌」と呼ばれますが、哀傷歌からは仏教思想の影響がよくわかります。仏教の教えやお経によって慰霊鎮魂が果たされるという考えが人々に浸透してきたことが、その要因だと考えられます。

それまでの挽歌は日本の古代的信仰に基づいたものであり、最も古い年代の歌からは、死者の魂は舟に乗り、海の沖にある“あの世”に行ってしまうという思想が読み取れます。いわゆる石棺は舟の形をしていますし、現代でも宮中で皇族が亡くなった後、棺に遺体を入れる儀式が「御舟入の儀」と呼ばれていることは、紛れもない当時の名残りといえるでしょう。少し年代が下った挽歌では、死者の魂は山の奥へ、皇族の場合は雲の上へ行くとも考えられました。

また、今も昔も家で家族に看取られながら生涯の幕を下ろすことが理想とされるからこそ、処刑や不慮の事故での死など、異常な死に対して挽歌が詠まれた傾向も見られます。溺死した女性の黒髪が水面で揺れている様子を詠った挽歌がありますが、異常な最期を遂げた死者を発見し、その死に様を語る歌を詠むことが慰霊になると考えられたのです。ただし、黒髪という遺体の一部に触れる表現はレアケース。そこで、どんなときにどの程度遺体に言及するのかについても研究しています。

当時の時代背景を理解し和歌の世界観を理解する

私の研究室では、挽歌に限らず、『万葉集』や『小倉百人一首』などの和歌を扱います。学部生の場合、まずは『万葉集』の成り立ちや歴史・研究史を学んだ後、1人1首、五七五七七の短歌を選び、使われている言葉の意味や作者、その歌が生まれた時代背景、現代語訳などを調べて発表します。一つの言葉でも、大昔の表現を解釈するには非常に多くの時間がかかりますし、時代背景を捉えることも容易ではないため、歌を選んでから発表までは2週間から3週間かかるのが普通です。

例えば、ある和歌で「花が咲く」という表現があった場合、それが桜なのか梅なのか?という問いを立てて考察をします。日本人は桜をイメージしがちですが、現在広く知られているソメイヨシノは、江戸時代に品種改良によって生まれたもの。『万葉集』の時代の桜といえば、山の奥でひっそりと白い花を咲かせるヤマザクラでした。一方で、710年の平城京遷都以降に中国から輸入されたのが梅です。貴重な木だったからこそ、宮廷や貴族の家の庭で大切に育てられました。その和歌に詠まれた「花」が山のイメージを負うのか、華やかな都のイメージを負うのか歌表現から読み解いて、桜か梅か特定していくのです。

なお、桜や梅には、それぞれ象徴的な意味も込められています。桜は美女。散りやすい佳人薄命のイメージです。梅は大切な娘。貴族の邸宅の庭で大事に育てる木だったからです。ちなみに、色が変わりやすい紫陽花を、“ウソつき”の象徴として比喩的に詠んだ歌もあります。また、花が「匂う」という表現があった場合、それは嗅覚での“匂い”とは限りません。「匂い立つ美女」のような視覚情報も表現されているため、このように古代の言葉で歌われた『万葉集』の和歌を簡単に読み解くことはできないのです。そこで手掛かりになるのが注釈書です。江戸時代には国学者の間で“『万葉集』ブーム”が起き、さまざまな『万葉集』の注釈書が書かれました。その後も現在に至るまで多くの注釈書が成立しましたが、過去の注釈書を紐解いていっても、時代や著者によって解釈の仕方は異なります。そこに難しさもありますが、同時に研究の醍醐味でもあるのです。

また、『万葉集』に集められた歌は、西暦何年に詠まれたかが判明していることも多く、そのため『万葉集』は言わば和歌による歴史書ともいわれています。712年成立の『古事記』や、720年成立の『日本書紀』などの歴史書がありますが、勉強を進めていくと、これら歴史書の内容と、『万葉集』で詠われた内容の接点に気づくこともあります。『万葉集』は宮廷歌集だからこそ、天皇や宮廷からの命令や要請を色濃く反映しているとも考えられ、歴史書との関わりも見えてくるのです。

研究室では、和歌との接し方や調べ方をじっくりと指導し、ときには“書庫ツアー”も行います。人文社会学部には専用の書庫があり、古写本を含めて蔵書は充実しています。高校で勉強する古典や日本史の基本的な知識は、大学の古典研究でも大いに活かせますし、大学で古典文学の授業をすると、「高校で勉強した古典と日本史の知識が線としてつながった」というコメントが多く寄せられます。古代文学を専門とする教員も複数いるため、古典研究を進めるには恵まれた環境です。古典が好き、和歌が好きといった方は大いに期待していただければと思います。

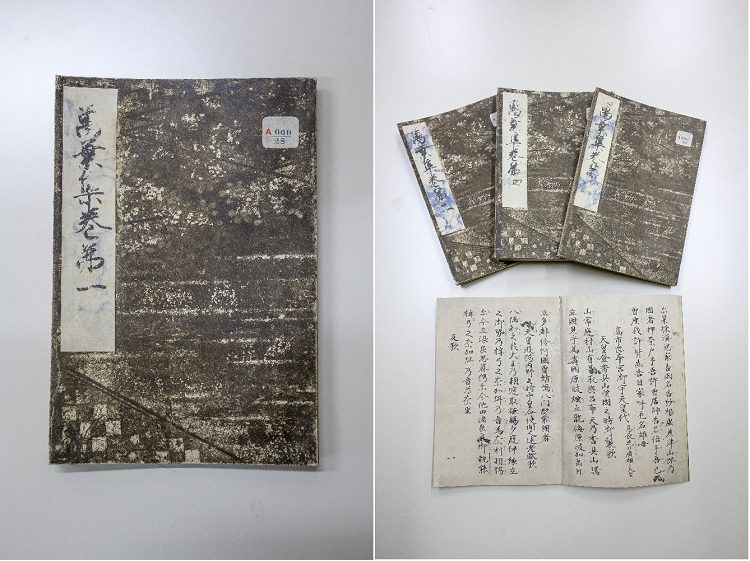

平安時代中期に書写された古写本『元暦校本萬葉集』(国宝)の複製。歌人であり国文学者でもあった佐佐木信綱(1872年~1963年)による解説が付される

箱入りの『元暦校本萬葉集』(画像左)と『河内本 源氏物語』(画像右)。ともに古写本の複製なので、国宝や文化遺産級の本を実際に手に取って見ることができる

『万葉集』だけでもさまざまな注釈書が並ぶ高桑先生の研究室。古代の日本文学や日本文化、思想、言語表現などに興味がある学生なら、思う存分に研究できる環境だ