触覚で世界をつなぐ 「誰もが楽しめる」体験をデザインする

柴﨑 美奈 助教

SHIBASAKI Mina

システムデザイン研究科 インダストリアルアート学域

2010 年女子美術大学芸術学部メディアアート学科卒業。2013 年慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科メディアデザイン専攻にて修士課程修了、2022 年後期博士課程修了(メディアデザイン学)。2023 年より東京都立大学システムデザイン学部インダストリアルアート学科助教を務め、現在に至る。

身体で感じる学び。触覚技術で広がる教育の可能性

私が現在取り組んでいるのは、ハプティクス(触覚)技術を活用した体験デザインの研究です。ハプティクスとは、手で触れて物の形や硬さを感じ取る人間の仕組みや、その感覚を人工的に再現・提示する技術を指します。その研究分野の中で、私が特に力を入れているのが、特別支援学校での学習支援ツールの開発です。

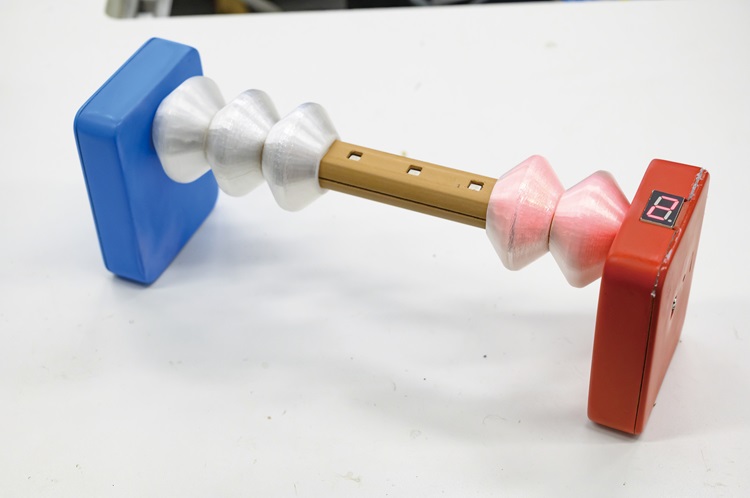

数字への理解を促すために開発した「そろばんばん(算盤型数の学習支援デバイス)」は、そろばんの玉を動かすと光るという仕組みで、視覚的なフィードバックによって数の増減を感覚的に理解できるようにしています。実際に特別支援学校で使ってもらったところ、ボールを使った時よりも、数を数えることへの関心を引き出すことができました。

「算盤型数の学習支援デバイス」

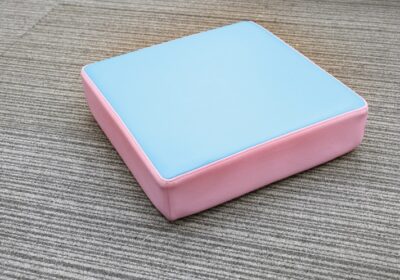

「キンダーぶるぶるクッション」は、絵本の読み聞かせを触覚で楽しめるものです。これは、絵本の物語に合わせて振動するクッションで、子どもたちは物語の世界を身体全体で感じることができます。開発のきっかけは、凸版印刷株式会社(現・TOPPAN株式会社)と株式会社フレーベル館との共同研究でした。キッズスペースでのフィールドワークにて読み聞かせを観察したところ、一人の子どもが飽きて別行動を起こすと他の子どもたちも読み聞かせに興味を失い、わずか5分で聞いている子どもが半分以下になってしまいました。対象年齢が0歳から5歳までと幅広く言語能力に差があるため、長い物語についていけない子どもが出てしまうのです。しかし、「キンダーぶるぶるクッション」を実際に体験した子どもたちは、振動を感じて笑顔になり、「走ってる!」「泳いでる!」などと登場キャラクターの行動を言葉にして表現する様子が観察されました。

-

「キンダーぶるぶるクッション」

-

クッションが子ども達の集中力維持に役立つことがわかった*

*画像引用:柴﨑美奈, 他. 絵本の読み聞かせにおける触覚提示による興味喚起,日本バーチャルリアリティ学会論文誌, 2023, 28(4), pp.349-359.

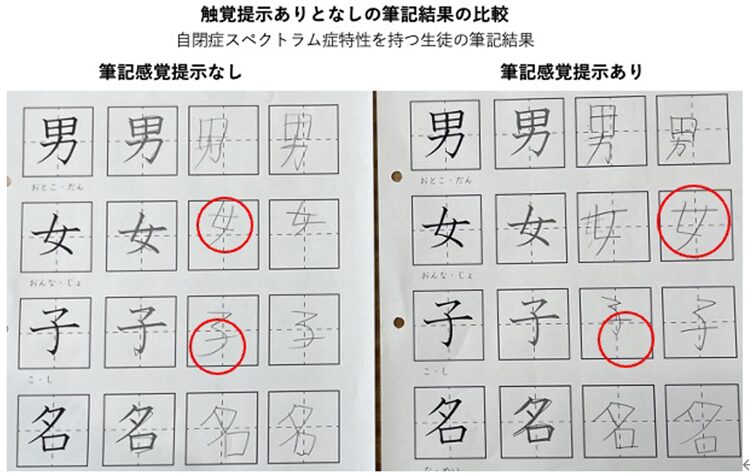

【Web限定】筆記感覚を共有するシステムの開発にも取り組んでいます。特別支援学校では、文字を書くことに困難を抱える生徒が多くいます。授業中、黒板からノートに書き写すまでに文字の形状が変わってしまったり、書き終わるまでに集中力が切れてしまったりする生徒がいるのです。そこで、振動触覚技術を使って文字を書く感覚を直接伝えることで、生徒の書字行動を引き出すシステムを開発しました。実際に「子」という漢字のハネを意識できなかった生徒が、筆記感覚を共有することで正しくハネを書けるようになったり、漢字を枠に対してバランスよく書けるようになったりという成果が出ています。

自閉症スペクトラム症特性を持つ生徒の結果を見てみると、普段意識しない文字の“はね”を意識して書いていた。

その他、聴覚障害を持つ方向けのタップダンス体験システムも開発。聴覚障害を持つタップダンサーが、同じく聴覚障害を持つ観客にパフォーマンスを伝えたいという依頼を受け、日本科学未来館のイベントで使用されました。タップダンスのリズムを振動として椅子から伝えるシステムで、健常者に対しても新しい楽しみ方を提供できるものになっています。ステージ上の足踏みをリアルタイムで椅子に伝える仕組みで、椅子にスピーカーを内蔵して振動として体感できるようにしました。

日本科学未来館のイベントの様子。タップダンサーの足踏みの振動を観客と共有

これらの技術はまず教育現場での普及が期待されます。現在、GIGAスクール構想により一人一台のタブレットが配布されていますが、まだ視覚的な情報の提示にとどまっているのが現状です。私が目指しているのは、触覚も一緒にパッケージングできるような教材の開発。タブレットによる学習に振動触感を加えることで、子どもたちがより内容を理解し、記憶に残る学習体験が提供できると考えています。

【Web限定】また、日本は今後さらに国際化が進み、日本語を母語としない子どもたちの増加が予想されます。言語によるコミュニケーションが難しい状況でも、触覚という非言語的な感覚を活用することで、新しいコミュニケーション方法が提供できると考えています。

図書館などの公共施設でも、こうした技術を活用した読み聞かせやワークショップが日常的に行われるようになれば、年齢や障害、国籍の有無を超えて、誰もが参加できる活動の場が生まれることが期待できます。

他者理解が深まる社会。体験の共有がもたらす変化

これらの技術が広く普及した社会では、何よりも「他者理解」が深まると考えます。特別支援学校でクッションを使った読み聞かせを行った際、普段は集中できずに教室を出てしまう生徒が最後まで座って聞いていた姿を見た先生は「この子はちゃんと座って話が聞けるんだ」と新しい発見をしました。一緒に体験することで、相手がどう感じているか、どのような可能性を持っているかを知ることができるのです。電車の振動を再現した際、ある子どもが「この床の下に電車がいるんじゃない?」と言いました。大人になると思いつかないような自由な発想に、逆に私たちが教えられることもたくさんあります。

そうした子どもの創造性をより直接的に支える仕組みも将来的には作りたいです。例えば、子どもの頭の中を覗くような、彼らが考えていることを体験できるようになれば、世代を超えた新しいコミュニケーションが生まれるでしょう。現代はSNSの普及により、言葉だけのコミュニケーションが増えていますが、それによって誤解や対立も生まれやすくなっています。体験を共有することで理解が深まり、より豊かなコミュニケーションが生まれると考えています。

現場との協働で乗り越える実用化への課題

【Web限定】これらの技術を社会実装するにはいくつか課題があります。最も大きな課題は、量産化とコストの問題です。「キンダーぶるぶるクッション」は、凸版印刷株式会社(現・TOPPAN株式会社)、株式会社フレーベル館と共同で商品化に向けたプロトタイプまで作ったのですが、量産体制の構築や保守運用の体制づくりが難しく、実現に至りませんでした。新しい技術だからこそ、破損時やトラブル時の対応方法やメンテナンス体制を一から構築する必要があり、時間がかかります。

現在も特別支援学校の先生方との対話を重ねながら、現場のニーズに合ったものを作り続けています。先生たちが使いやすく、トラブルが起きても現場で対応できるようなシンプルな仕組みを心がけることで、複雑なメンテナンス体制に頼らないデザインを目指しています。

このように開発で特に工夫しているのは、使い方の説明が不要な「自然なインターフェース」の実現です。「キンダーぶるぶるクッション」をクッションという形にしたのも、ウェアラブルデバイスのように装着に時間がかかると、その間に子どもたちが飽きて走り回ってしまうからです。クッションなら、子どもたちが無意識のうちに集まって座ってくれる。こうした細かなデザインの工夫が、現場で使ってもらえるかを左右しますし、実用化への近道でもあります。

私のアプローチの根底にあるのは、自分一人で考えて作るのではなく、使ってもらう人を巻き込みながらデザインしていくインクルーシブデザインの手法です。当事者や現場の方々と一緒にデザインすることで、本当に必要とされるものを生み出すことができると考えています。

私の原体験として、子どもの頃に近所の集合住宅に住む外国の子どもたちと、言葉は通じないながらも一緒に遊んでいた記憶があります。鬼ごっこなどの身体的なゲームを通じて、言語を超えたコミュニケーションの楽しさを知ったことが、現在の研究の原点になっているのかもしれません。そうした原点大切にしたいからこそ、技術ありきではなく、あくまで人と人をつなぐためのツールとして、自然に社会に溶け込んでいけるような研究を続けていきたいと思います。