mRNA医薬品の品質革命を牽引する ―従来手法の5分の1で評価可能な革新技術―

理学研究科化学専攻の田岡万悟准教授は、mRNA医薬品の品質評価を革新的に効率化する技術開発に取り組んでいます。コロナ禍で注目されたmRNAワクチンをはじめ、今後急拡大が予想されるmRNA医薬品市場において、品質管理の要となる分析技術の確立は急務です。田岡准教授が開発した手法は、従来の5分の1 の時間で高精度な評価を実現し、医薬品の安全性向上と開発加速に大きく貢献する可能性を秘めています。

田岡 万悟 准教授

TAOKA Masato

理学研究科 化学専攻

1987年東京都立大学理学部化学科卒業。1989年同大学院理学研究科化学専攻修士課程修了、1992年同大で博士課程修了・博士(理学)。同年より三菱化学生命科学研究所での勤務を経て、1994年に東京都立大学大学院理学研究科化学専攻准教授、現職。

「働く」イメージが持てなかった青年時代

【Web限定】私は1964年に三重県で生まれ、生後わずか3~4カ月で東京に移り住んで以来、ずっと東京で育ちました。父は会社員でありながら超音波の研究者として魚群探知機の開発に携わっていましたが、仕事が大変忙しく家族とのコミュニケーションが希薄でしたので、どのような仕事をしているのかほとんど知らずに育ちました。一方で、母は長年市議会議員をしており、両親ともに普通のサラリーマン生活ではなかったためか、幼少期から「働く」というイメージが全く持てませんでした。

高校時代は卓球に夢中になりました。勉強はあまりしていませんでしたので、高校生で受験を意識した時には、浪人することを視野に入れていました。東京都立大学を受験したのは、友人が受験する際に余った願書があったので力試しで受けてみたという軽い気持ちでした。理学部を選んだのは、化学が得意だったからという単純な理由です。

在学中に研究にのめり込んでいき大学院まで進学した後、博士課程修了とともに三菱化学生命科学研究所で2年半研究職に就きました。その後、指導教授からの声がけで都立大学に戻り、現在に至っています。

タンパク質からRNAへの転換。境界領域、未開拓分野への挑戦

研究分野を選ぶ際、研究者が多い分野を選ぶと多くの研究者と競うことになると考えていた私は、研究者が少ないであろう分野と分野の境目を選んで面白いことができないかと思っていました。大学4年次に入った奥山典生先生の生物化学研究室は、生物と化学の境目に位置し、生命を科学寄りで捉える研究をしていました。主に細胞の中にどのようなタンパク質があるのか、その種類や量、それぞれの構造などを研究していました。当時はDNAやRNAを対象とする分子生物学が全盛を極めていましたが、私たちはタンパク質を化学的に捉える研究を続けていました。しかし、やがてDNAやRNAを研究対象としていた分子生物学の研究者たちがタンパク質研究に流れ込んできて、タンパク質研究分野が飽和状態になってしまったのです。

そこで2007年頃、研究分野を少し変更し、タンパク質研究から遺伝情報的に上流の物質であるRNA研究にシフトしたのです。タンパク質もRNAもユニット物質が結合した長い直線状の構造を持っているため、類似の分析手法が活用できる可能性があり、これまで培った研究資産や分析用の解析装置を生かせると考えました。

RNAには、基本的な4種類のユニット(ウリジン、グアノシン、シチジン、アデノシン)に様々な化学修飾が加わった「修飾体」が存在します。当時で100種類以上の修飾体が知られていましたが、それらを分析する方法がほとんどありませんでした。そこで私たちは、この修飾体を網羅的に分析する手法の開発に取り組みました。タンパク質研究で培ったノウハウを活かせば、既存の方法より100 倍から1,000倍感度の良い方法を開発できると予想していたのです。そして実際に、2018 年には「ヒトリボソームRNAの全構造決定」という大きな成果を発表することができました。

この成果は、細胞の中にあるタンパク質合成装置の「リボソーム」に含まれる5,000 個や2,000 個のリボヌクレオチドユニットがつながった非常に長いRNAの全構造を、200 種類ほどの修飾体も含めて完全に分析したものです。これは2018年時点では前例のない成果で、現在盛んになっているRNA修飾体研究の基礎データとして多くの研究者に利用されています。

「見本」との比較で瞬時に品質判定。mRNA医薬品評価技術の確立

コロナ禍でmRNAワクチンが注目され、mRNA医薬品開発が一気に加速しました。しかし、mRNA医薬品には重要な課題がありました。品質管理にもつながる「特性評価」が非常に難しいのです。

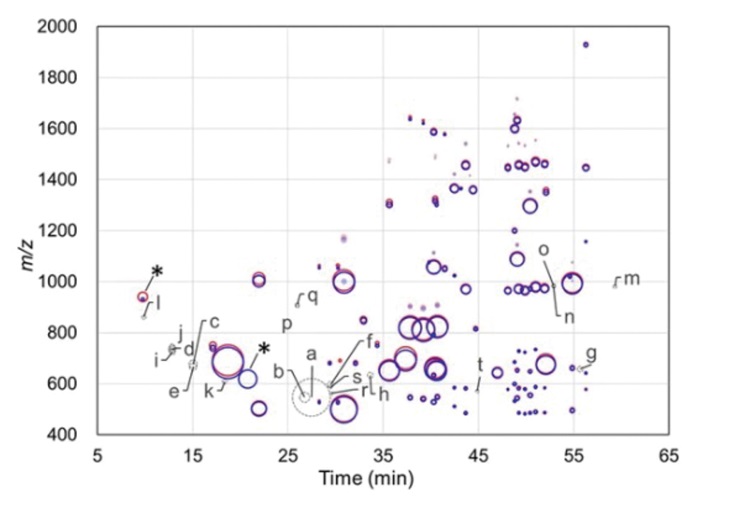

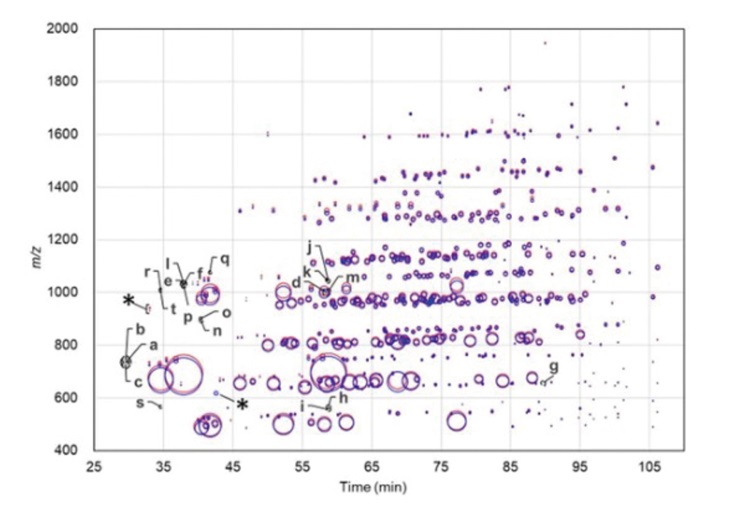

mRNAは、特定のタンパク質を指定する塩基配列を有し、リボソームと結合してその情報を伝えることで、タンパク質の生成を進める役割を持ちます。医薬品として人工的にmRNAを合成する場合、意図した塩基配列が過不足なく並んでいるか、mRNAを安定に保つ役割のある構造が十分に形成できているか、炎症反応を引き起こす意図せぬ構造を含まないかなど、主にmRNAの構造に関わる評価が不可欠となります。従来の評価方法では、それぞれの特性評価のために別々の試験を行う必要があり、また得られたデータの解釈も容易ではないため、膨大な時間と労力を要していました。そこで私たちは、従来の複雑で時間のかかる評価法に代わる、画期的な手法を開発しました。その核心は「標準物質を作って比較する」というシンプルな発想です。私たちが開発した手法の最大の特徴は、理想的な医薬品の「見本」となる標準物質の一部を同位体で置き換えて事前に作成し、それと実際の医薬品を質量分析で比較することです。従来の方法では、5 種類の異なる分析手法を組み合わせてデータを統合する必要があった評価項目を、私たちの方法では1つの手法で、わずか2 ~3時間で評価することが可能です。単純計算でも5分の1のスピードアップですが、実際にはそれ以上の効率化が実現できています。

この技術のポイントは、標準物質を一度成してしまえば、次に作った医薬品も、その次も継続的に評価できることです。それぞれの製品がどの程度標準と違うのかが分かりやすく、品質管理の精度も格段に向上します。

LC保持時間、質量電荷比、MS強度の3次元解析により、標準品(赤)と医薬品(青)の品質差が一目で判別可能

産業応用への本格展開。ワクチンから治療薬まで

2022 年(令和4 年)、私たちは「mRNA医薬品の特性評価方法並びに同評価に用いられる標準試料組成物及びキット」という特許を出願しました。この技術は、200 ~4300 塩基という幅広い長さのmRNAに対応でき、実際のCOVID-19ワクチン有効成分の評価でも有効性を実証しています。

分子量140万を超える長鎖mRNAの品質評価を実現

現在、mRNA医薬品は主に数社の海外企業によって製造されていますが、今後市場の拡大に伴い、国内でもより多くの企業が参入してくると予想されます。私たちの技術は、研究所での開発段階から工場での品質管理まで、幅広い場面での利用が想定されており、高品質で安定したmRNA医薬品の社会供給に大きく貢献できると確信しています。

RNAワクチンの利点は製造の簡便性にあります。従来のワクチンでは鶏卵を使ったタンパク質生産や生ワクチンによる副作用のリスクがありましたが、RNAワクチンはカセット式でDNAの一部を入れ替えるだけで、様々なワクチンを迅速に製造できます。抗がん剤としての利用や、遺伝子欠損により特定の酵素を作れない患者への酵素補充療法などワクチン以外への応用も期待されています。継続的に投与するこれらの用途では、炎症を起こさないよう従来のワクチンよりも高い純度が求められるため、私たちの評価技術の重要性がより高まります。私たちは現在も新しい分析技術の開発を継続しており、RNA修飾体を検出するさらに高速な手法の開発を目指しています。

技術の社会実装と人材育成のための大学発ベンチャー

現在、私は大学発ベンチャーの設立を模索しています。その背景には、優秀な人材への教育機会の狭まりという課題があります。この分野を目指す学生数の減少や、博士課程への進学者数の減少により、高度な技術を理解し開発を担える人材が不足しているのです。

ベンチャー設立の狙いは二つあります。第一は、製薬企業や受託製造機関から人を受け入れて教育の機会を提供し、私たちが培った技術やノウハウを直接市場に投入することです。第二は、優秀な人材の受け皿を作り、彼らが将来企業の技術開発部門で中核的な役割を担えるよう育成することです。こうした人材ネットワークを通じた技術の社会浸透こそが、持続可能な産業発展への最も確実な道筋だと考えています。

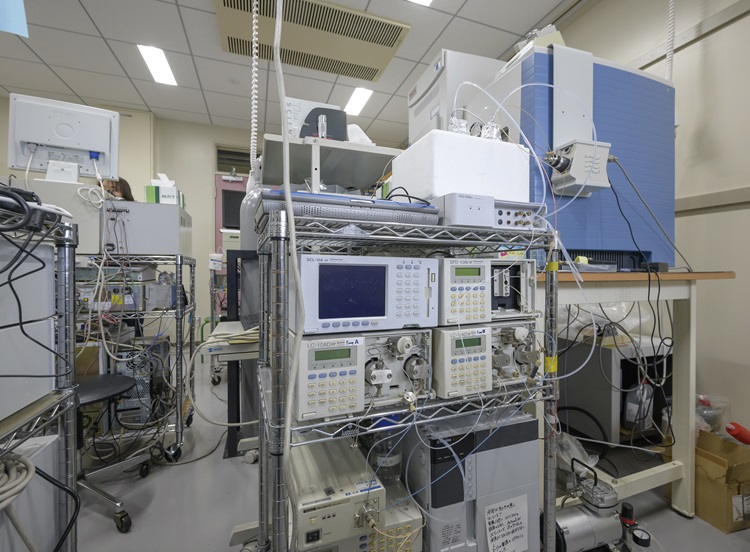

研究室の分析装置。独自のアイデアで自作したものもある

技術革新のパートナーシップ

私たちの技術は、決して表舞台に立つことはありませんが、mRNA 医薬品業界の「縁の下の力持ち」として重要な役割を果たします。製薬企業、受託製造機関、データ解析企業との戦略的連携により、この技術の真価を発揮したいと考えています。特に期待しているのは、リスクを負って新技術を試してくれる先進的な企業との協業です。技術の有効性を実証し、業界標準として確立していくためには、勇気ある企業の参画が不可欠です。mRNA医薬品は、感染症予防から遺伝性疾患治療まで、医療の様々な分野に革新をもたらす可能性を秘めています。私たちの技術がその品質を支え、安全で効果的な医薬品の安定供給に貢献できれば、それに勝る喜びはありません。一つでも多くの技術を次世代に継承し、社会に還元していく。それが私たちの使命だと考えています。