“できる”から“使える”へ。3次元超音波画像の実用化を加速する技術革新

システムデザイン研究科 情報科学域の田川憲男教授は、超音波技術とコンピュータビジョンを融合させた革新的な医療診断システムの開発に取り組んでいます。針先ほど小さなセンサーでがん細胞を瞬時に判別する技術から、ALS(筋萎縮性側索硬化症)の早期診断まで、「音」という目に見えない力で医療の未来を切り開く研究を精力的に進めています。

田川 憲男 教授

TAGAWA Norio

システムデザイン研究科 情報科学域

1963 年福井県生まれ。1986 年東京都立大学工学部卒業。1989年東京工業大学大学院総合理工学研究科修士課程修了。同年より富士通株式会社にてコンピュータビジョンの研究に従事。1992 年、東京都立大学助手として着任。1995 年、博士(工学)取得。1998 年より東京都立大学工学部 助教授、2005年より首都大学東京システムデザイン学部助教授、2007年より同教授、2020 年より現職。

文系志望から理系研究者への意外な道のり

【Web限定】私は福井県敦賀市で生まれ育ちました。高速増殖炉もんじゅがあることで有名な町です。原発のおかげで町は潤っていて、小学校にもエアコンが入っているような恵まれた環境でした。元々は文系の学問に興味を持っていたのですが、高校進学後は周りの勧めを受けて理系クラスを選択。大学の進路として物理学を志したいと担任に言ったところ、卒業後の進路も含めて色々アドバイスをもらい、最終的には電気系に進むことになりました。今思えば、これらの「進路変更」が私の人生を大きく変えることになったのです。

東京都立大学で学部時代を過ごした後、東京工業大学の大学院でレーダーの研究に従事しました。港湾監視用で使われる船舶検出システムのデータ処理を研究していたのです。海面クラッタや流氷クラッタの抑圧が重要な技術課題であり,確率統計的な信号処理技術を要求される分野でした。大学院修了後は富士通に入社し、研究所においてコンピュータビジョンの研究に没頭しました。人間がなぜ錯覚を起こすのか、どうやって両眼で立体視しているのかといった視覚系の研究を行っていました。同じ研究グループでは,自動車メーカーとの共同研究で、車載コンピュータを積んで白線を認識しながら走行する自動運転の前身となる技術開発も行われていました。同僚の中には、現在自動車に搭載されているパーキングアシストシステムの開発に携わった者もいます。

しかし、バブル崩壊の波は容赦なく研究部門にも押し寄せました。「まだまだ研究を続けたいが、今までのようには研究ができなくなってしまうかもしれない」という不安な状況が続き、私は大学に戻ることを決意しました。この時、大学の超音波研究の先生から「レーダーを研究していたなら、超音波研究をやってみないか」と声をかけられたのです。

ニーズの多い「3次元超音波画像」。実用化を阻む壁に挑む

「超音波診断」は、放射線による被ばくの心配がなく、場所を選ばず短時間で検査ができるうえ、リアルタイムでの観察が可能という特徴があります。2次元断層像として可視化されることが一般的ですが、見やすく漏れがない可視化を実現するためには、3次元画像化が望ましいとされています。また、最近の医療技術の進歩に伴い、「リアルタイムで3次元画像を観察したい」というニーズもますます増えています。

診断に使用される超音波プローブには複数の圧電振動素子が設置されており、それぞれの素子に超音波を送受信する電子回路を接続します。2次元断層像を観察するのに用いられる一般的なプローブでは、100個程度の素子が直線状に並べられています。3次元画像を観察するためには1002個の素子が必要となり、さらにこれらの素子に対応する受信回路も同数必要となるため、スペースやコストの面で実用化には大きな課題があるのです。

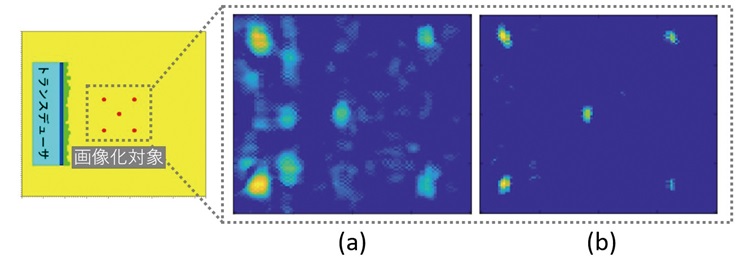

私の研究では、少ない素子・受信回路でも3次元画像を得られる「ランダムマスクシステム」を採用しています。通常、単一の送受信系の場合、音を発射しても戻ってくる反射音からは「音が返ってきた」ということしか分からず、どこから来たのかまでは特定できません。しかし、素子の前面に不均一な凹凸のある「ランダムマスク」を付けることで、出ていく音波にパターンを持たせることができます。場所によって異なる音のパターンが生まれるため、戻ってきた反射音を解析すれば、どの部位からの反射なのかが特定でき、単一の送受信系であっても3次元画像を取得できるのです。私たちは、マスク形状や信号処理方法の工夫によって、画質を改善する方法を模索しています。

研究中の超音波センサーの試験モデル。モザイク模様のように見えるものが「ランダムマスク」

5点を対象として画像化した結果。

従来の信号処理方法(a)に比べて、研究室で開発した信号処理方法(b)ではノイズが大幅に軽減されていることがわかる

針先サイズのセンサーで、がん診断を革新する

ランダムマスクシステムで精度の良い画像が得られるようになると、少ない送受信系で超音波センサーを構築することができ、超音波センサー形状の自由度が格段に向上します。私の現在の研究の中核をなすのが、このランダムマスクシステムを応用した、針先ほど小さな超音波センサーによるがん診断技術です。

従来の確定診断では、がんの疑いがある部位を切開し、組織を取り出して染色するという時間のかかるプロセスが必要でした。患者さんは手術台で数時間も開腹されたまま病理検査の結果を待たなければならず、大きな負担となってしまいます。私たちは、直径わずか1 ~ 2ミリメートルの超音波センサー付きの針を刺すだけで、その場ですぐにがんの確定診断ができる技術の確立を目指しています。本技術では100MHzという高い周波数の超音波を使用することで、光学顕微鏡と同等の解像度で細胞核レベルの詳細な観察が可能です。音響特性として計測される組織の硬さや密度の評価と合わせれば、がん細胞かどうかを瞬時に判別できるものと期待されます。患者さんの負担を大幅に軽減しながら、より迅速で正確な診断が実現できると確信しています。

ALSの早期発見で患者を救う3次元診断システム

もう一つの重要な研究テーマが、ALS(筋萎縮性側索硬化症)の早期診断システムです。ALSは知能には異常が生じないのに体が動かなくなってしまう残酷な病気です。最近、新しい薬剤の開発により、進行を止められるようになってきました。しかし、その効果を最大限に発揮するためには、可能な限り早期の診断が不可欠です。現在は「早く見つければ見つけるほど、そこで進行を止められる」という状況になっています。

ALSの初期症状として、筋線維が不規則にロープのようにねじれながら回転する特徴的な動きがあります。2次元断層像でわかる「筋線維の回転」は、健康な人でも観察されることがあるもので、これだけでALSの初期症状かどうかを判断することはできません。ALS由来の筋線維の回転には、特有の「出現タイミング」や「3次元の動き」が知られていますので、リアルタイムで3次元超音波画像を観察できる診断システムはALSの早期診断手法として大きな期待が寄せられています。

私は、貼り付け型(ステッカー型)の超音波診断装置を開発し、この微細な筋線維の動きを3次元で捉える技術の研究を進めています。従来のバルク(塊状)の硬い素材では常時的に貼り付けての使用が困難でしたが、膜状の材料により肌に密着できる革新的なセンサーの実現が可能となります。この技術が完成すれば、クリニックや自宅でもALSの早期スクリーニングが可能になるでしょう。一台100 万円程度のコストを目標とし、早期の実用化を目指しています。

コンピュータビジョンから生まれた意外な応用技術

【Web限定】私の研究のもう一つの柱であるコンピュータビジョン技術も、医療現場で思わぬ形で活用されています。携帯電話が普及し始め、電車内での通話が問題となり始めた頃、「口パクで通話できないか」という学生の発想から始まった読唇(唇読み取り)技術の研究です。母音の識別は比較的容易ですが、子音の区別が困難という課題がありました。そこで、モアレ縞を利用した3次元形状復元技術により、唇の微細な動きを解析し、発話時の唇の動かし方の癖を利用することで、90%以上の精度での個人認証が可能になりました。当初は数百万円の専用システムが必要でしたが、学生のアイデアで「プロジェクターとカメラがあれば同じことができる」と気づき、大幅なコストダウンを実現しました。

この技術は当初、音声認識や個人認証への応用を想定していましたが、後に小児救急医療の現場で新たな価値を見出すことになりました。小児の重篤な呼吸不全では、陥没呼吸という特徴的な症状が現れます。通常とは逆に、胸部が凹む動きを示すのです。救急車内という暗い環境で、この微細な呼吸パターンを確実に検出するため、唇読み取りで培った画像解析技術を応用しました。

また、スポーツ解析の分野では、バスケットボールやバドミントンの選手追跡システムも手がけています。複数の選手が重なり合う場面でも、AIを活用した予測アルゴリズムにより継続的な追跡を実現。単に技術的な課題を解決するだけでなく、素人が見ても戦術が理解できるようなエンターテイメント性の向上を目指しています。

固視微動も、私がずっと研究している興味深いテーマです。人間の眼球は常に無意識に微動しているのですが、これは網膜が光の変化しか捉えられないためです。この微動が止まると何も見えなくなってしまいます。実は私たちが見ている画像は、網膜に映っているスカスカな画像を脳がCGのように補間して作り上げたもので、常に目を動かして、いろんな画像の間を埋め合わせることで、完全な画像を作り出しているのです。この仕組みをコンピュータビジョンに応用できれば、少ない画素数でも高品質な画像を得ることができるはずです。学会で発表すると、カメラメーカーから「少ない画素で画像が取れますか」という質問をいただくなど、反響があります。

固視微動を模擬する画像撮影装置

「測定してから解析する」が生み出す無限の可能性

超音波技術の最大の利点は、リアルタイムで動画撮影ができ、被ばくリスクがなく、安価で汎用性が高いことです。心臓の動きのような高速な変化を撮影できるのは超音波だけです。CTスキャンも高速化していますが、それでも数秒かかるため、心臓の動きは捉えられません。従来の技術は画質の悪さが課題でしたが、AI 技術や信号処理技術を駆使して、この根本的な問題の解決に取り組んでいます。

医療以外の応用も広がっています。ヨーロッパでは車内に子供を置き去りにしないよう検知システムの導入が義務化される予定で、カメラの代わりに超音波を使った検知システムの開発依頼も受けています。音は空間を回り込むため、カメラでは見えない死角も検知でき、呼吸などの微細な動きも捉えられます。

水中での応用も期待されています。光が届かない水中では音が重要なセンサーとなり、湾岸工事でのダイバー監視や魚群探知など、様々な用途が考えられます。イルカやクジラが音でコミュニケーションをとるように、水中では音こそが最も有効な情報伝達手段なのです。

私たちの技術が医療現場の最前線をはじめとする様々な分野で活用され、一人でも多くの人たちの課題を解決に導くことができれば、これほど嬉しいことはありません。目に見えない「音」の力で、社会の未来を切り開く。それが私の使命だと考えています。