自然のしくみを模倣する。粘土鉱物を用いた人工光合成の研究

持続可能な社会の実現に貢献する技術として、昨今大きな注目を集めている「人工光合成」。その開発においては、植物の光合成の仕組みを模倣したさまざまな要素技術が必要ですが、中でも「分子を正確に配列させる技術」の確立は、人工光合成の実現への大きな鍵を握ります。都市環境科学研究科 環境応用化学域の高木慎介教授は、分子の配列を操作する技術開発に向けて、「粘土鉱物」という素材に着目。この二次元ナノ材料の表面に光捕集分子あるいは光触媒分子を並べる研究を通じて、人工光合成の実現に役立つ基盤技術の開発に挑戦し、次世代の科学技術を育んでいます。

高木 慎介 教授

TAKAGI Shinsuke

都市環境科学研究科 環境応用化学域

東京都立大学工学部卒業。同大学院工学研究科修了。1995年より、東京都立大学工学部助手を務める。2006 年より首都大学東京大学院都市環境科学研究科准教授となり、2008年には科学技術振興機構さきがけ研究員を兼任。2013年より首都大学東京にて教授を務め、2020 年より現職。2025 年4月からは都市環境学部長・都市環境科学研究科長を務める。

「光」がもたらす化学反応の可能性。人工光合成研究の最前線

【Web限定】私の専門は「光化学」と呼ばれる分野です。一般的に「化学」と聞くと、多くの方は「熱を加えて反応を起こす」というイメージを持つかもしれません。しかし私が扱うのは、熱ではなく「光」です。光を当てることで起こる現象や、光エネルギーをいかに有効活用するかについて研究しています。

熱と光は、ある意味で表裏一体の関係にあります。熱で反応が進むものは、光では反応が進まないこともありますし、その逆もあり得ます。熱では起こせない反応を、光で引き出せる可能性があるのです。

私たちの生活は、あらゆる場面がエネルギーの変換によって成り立っています。手を動かす、電車に乗る、機械を動かす……これらはすべて、電気、熱、光、位置エネルギーなどの形で、エネルギーが変換されて実現しています。例えば、電車は電気エネルギーを機械エネルギーに変えて動いているのは、皆さまもご存知のところでしょう。ただ、元をたどれば、電気もまた別なエネルギーによって生み出されたもの。昨今、電力は水力発電や火力発電、太陽光発電など、さまざまな方法で生み出されていますが、実はその多くが太陽光エネルギーを起源としています。クリーンな発電方法として昨今注目されている水力発電も、太陽の光が生んだ熱によって水が蒸発し、雲になり、雨となって降り注ぎ、再び高い場所へ戻る(位置エネルギーの獲得)という水の循環があるからこそ可能になっています。

このように、太陽という「光」の存在は、私たちの生活の根幹を支える重要なエネルギー源であり、それを化学反応に応用する研究が、私の取り組む光化学の世界なのです。

光を化学エネルギーに変える挑戦

環境・エネルギー問題への関心の高まりとともに、光の活用に注目が集まっている現在。最近では、「人工光合成」という言葉も広く一般に知られるようになってきています。

「人工光合成」とは、植物のように、太陽の光エネルギーから化学エネルギーへの変換を、人工的に実現する技術です。光エネルギーを別なエネルギーへと変換する技術には、すでに「太陽光発電」があり、太陽光パネルが社会実装されています。しかし、これはあくまでも光エネルギーを電気エネルギーに変換するもの。電気エネルギーは便利な点も多い一方、エネルギーの貯蔵や伝搬効率の点で不利なこともあります。光エネルギーを高効率で化学エネルギーに変換できるようになれば、例えば石油と同じように、多くの産業分野で有効利用されることでしょう。

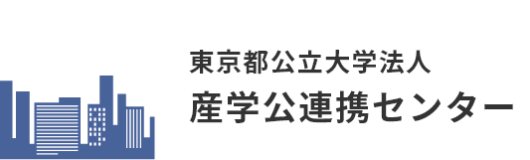

植物の光合成には、光を捕集(吸収)する「光補集系」と、その光エネルギーを利用して化学エネルギーを生成する(化学反応を誘起する)「光触媒反応系」などの一連のプロセスがあります。しかしこのプロセスは非常に複雑で、人類が完全に再現するのは困難です。そうした中でも人工光合成を実現するには、光を効率よく集める仕組みや、電子を受け渡すために分子を正しく並べる技術、反応を起こすための触媒や高性能な色素の開発など、多様な技術が求められます。これらを連携させて、光を当てると実際に有用な物質変換が起こる「光化学反応系」を構築することが研究の目標です。

【Web限定】ちなみにこの「人工光合成」の分野では、世界の多くの研究者の中でも日本が先進的な役割を果たしてきたのをご存知でしょうか。1974年に国内のある新聞で「太陽で“夢の燃料”」という言葉が紹介されてから、「本多・藤嶋効果」をはじめとして、人工光合成に関わる多くの発見が日本人によりなされてきました。以来、日本はこの研究分野の牽引役となっています。なお、都立大にかつて所属されていた井上晴夫先生は、人工光合成研究の第一人者のひとりです。私も井上先生の研究に影響を受けながら、自らの研究にまい進しています。

「粘土鉱物」が拓く人工光合成の可能性

私たちの研究で注目しているのが「粘土鉱物」です。粘土鉱物は、無機層状化合物の一種で、ケイ素やマグネシウム、アルミニウムを含む板状の粒子です。昔から千の用途を持つ材料と言われており、身近なところでは陶器はもちろん、鉛筆、コピー用紙、化粧品などにも使われています。

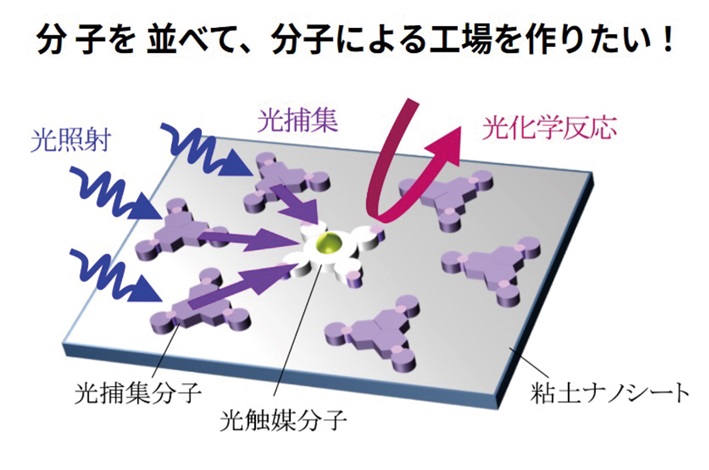

粘土鉱物は薄い板状の二次元構造を持っていますが、ナノスケールで分子(光捕集分子や光触媒分子)を整然と配置できるという現象が近年見出されました(サイズマッチング則)。粘土鉱物の表面は非常に滑らかでマイナスの電荷を帯びており、プラスの電荷を持つ分子を安定して配置できます。これは、例えるなら人間が整然と座った教室のような状態です。

この特性を活かし、私たちは粘土鉱物を使って光を受けて反応を起こすシステムの構築を目指しています。粘土鉱物を用いて分子配列の制御にアプローチする研究者はまだ少なく、これが私たちの研究の大きな特徴です。

粘土鉱物の構造とAFM(原子間力顕微鏡)顕微鏡像

研究から生まれる予想外の発見と展望

研究を進める中で、科学の面白さを強く感じるのは、世界の見え方が変わるような、思いがけない発見に出会えたときです。たとえば、ある色素分子では、溶液中で自由に動いている場合に比べて、粘土鉱物の表面に固定された状態では、その性質が大きく異なることが分かりました。溶液中ではほとんど発光しなかった色素が、粘土鉱物に固定されると100 倍以上も明るく光るようになったのです。これは人工光合成において極めて有利な性質で、まさに予想外の副産物でした。こうした現象は、色素の新たな使い方や光制御の技術など、他分野にも波及する可能性を秘めていると考えています。

今後は、粘土鉱物という基盤素材と「光」の特性を掛け合わせ、ナノ構造が制御された機能性材料の開発を進めていきます。そこから何が生まれるか、自分自身でも楽しみにしています。

色素への興味から人工光合成研究へ。研究者としての歩み

【Web限定】私が研究の道に進んだきっかけは「色素」への興味でした。中でも植物のクロロフィルに似た「ポルフィリン化合物」が魅力的で、その構造に惹かれて研究を始めました。ポルフィリンは、肝臓の酵素P450や筋肉のミオグロビン、赤血球のヘモグロビンなど、人体のさまざまな場所で重要な役割を果たしています。

色素は、光を吸収することで色を生じる物質です。これは光エネルギーによって分子の電子が軌道間を遷移し、そのエネルギー差が「色」として知覚されるからです。たとえば真珠のように構造色で色が生じるものもありますが、多くの生体色は色素に由来しています。花の色もまた光に依存しています。白い花でも、蜂には紫外線の波長で模様が見えているなど、色の認識は見る側の視覚に左右されます。私たちは400〜700ナノメートルの可視光しか見えませんが、蜂は紫外線まで感じ取ることができます。

このように、色素とはまさに「光化学」の世界。人工光合成の研究も、色素を通じて光と化学をつなぐ取り組みの延長線上にあるのです。

粘土鉱物がもたらす新たな可能性

色素や光に関心のある企業の方と、ぜひ研究開発をご一緒したいと考えています。新しい色素材料の開発には通常、有機合成が必要でコストも高いですが、私たちの手法では、既存の色素を粘土鉱物にのせるだけで性質が大きく変わります。発光効率の向上や色調の変化、耐久性の向上などが期待できるのです。

「粘土」と聞くと、子どもの頃に使った粘土のイメージから「茶色くてぐちゃぐちゃしているもの」を思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、私たちが研究で使用している粘土は、化学的に合成された高純度なもので、無色透明の、ナノ素材です。陶器や化粧品などにも使われている、古くて新しい実用性の高い素材ですが、化学の研究ではまだ未開拓な部分も多いもの。粘土鉱物は、色素材料開発の新たな可能性を拓きます。粘土鉱物に物質や分子を混ぜるノウハウは当研究室より提供できますので、材料開発や色素応用で「何かを変えたい」「新しい研究に取り組んでみたい」というニーズがあれば、ぜひ一度ご相談いただけたらと思います。

研究で使用している粘土鉱物の分散液