目に見えない「流れ」を自在に操る流体制御の最前線。独自技術で省エネ社会の縁の下の力持ちに

システムデザイン研究科機械システム工学域の小方聡教授は、目に見えない気体や液体の流れを制御する研究に取り組んでいます。この流体工学を基盤とした研究テーマは多岐にわたり、特にプラズマアクチュエーターによる気流制御、ファインバブル(ウルトラファインバブル)の工業応用、さらには添加剤を用いた熱交換器性能向上など、産業応用への展開を視野に入れた研究を精力的に進めています。

小方 聡 教授

OGATA Satoshi

システムデザイン研究科 機械システム工学域

東京都立大学工学部機械工学科卒業。同大学院工学研究科機械工学専攻修士課程修了、博士課程修了。1999年より東京都立大学大学院工学研究科機械工学専攻助手を務める。2007年より首都大学東京大学院理工学研究科機械工学専攻准教授、2018年より同大学システムデザイン研究科機械システム工学域准教授、2020年より東京都立大学システムデザイン研究科機械システム工学域准教授を経て、2024年より同大学教授、現職。

「好き」を追求した流体工学への道

【Web限定】私が流体工学の世界に足を踏み入れたきっかけは、幼少期からの自動車への強い関心でした。小学校の頃に水素ロータリーエンジンの記事を読んで、水素を使って走れることに興味を持ったのです。高校の頃からいっそう車が好きになり、将来は車に携わる仕事に就きたいと思っていました。

しかし、実際に進学した大学では、自動車関連の研究ではなく、「水」を対象とした研究を行いました。研究室では、超撥水性壁面の特性を使って液体の滑りを発生させ抵抗を減らす研究などをしていました。その後、自動車周りの流れに関連する空気流れの制御へと研究対象を広げていきましたが、水の研究で培った知識や経験が現在の研究に生きています。例えば、親水と撥水の研究が水滴の制御に、流体の滑りの原因である壁面に存在する気泡がファインバブルの研究につながっていると思います。

電気の力で風向きを自在に操る「プラズマアクチュエーター」

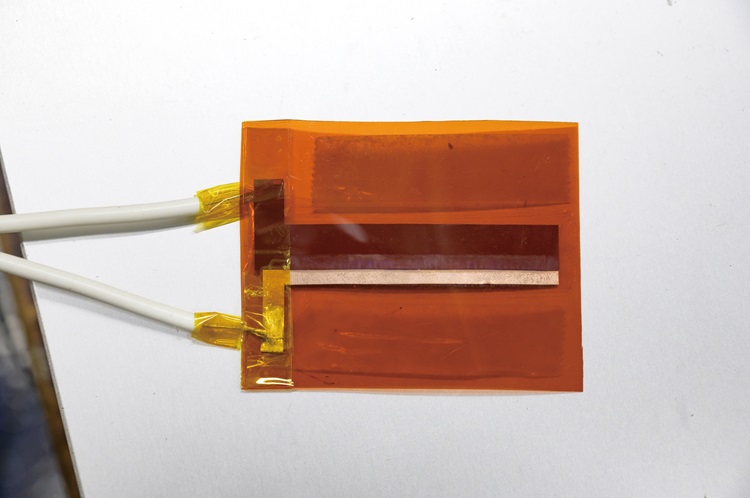

私の現在の研究テーマの一つが「プラズマアクチュエーターによる気流制御」です。プラズマアクチュエーターとは、誘電体フィルムの両面に電極を非対称に配置し、高電圧を印加することで表面にプラズマを発生させ、それによって空気の流れを生み出すデバイスです。アクチュエーター自体は簡単に手作りでき、カプトンフィルムの両面に電極をつければ出来上がりです。単純な構造ながら、数キロボルトという高電圧を高周波で加えると表面にプラズマが発生し、イオン風と呼ばれる気流が生じます。

カプトンフィルムを貼り付けた電極

応用が期待できるものとして筆頭に挙げたいのがエアコンなどの噴流発生器です。現在のエアコンは、風向きを変えるために機械的な板(フラップ)を動かす必要がありますが、プラズマアクチュエーターを使えば、物理的な部品を動かすことなく電気的に風向きを制御できます。プラズマアクチュエーターの電源をオン・オフするだけで、まっすぐ流れていた風の向きを瞬間的に変えることができます。文字通り、風を自由自在に操れるのです。

この技術の最大の利点は、機械的な部品が不要になることによる省エネと小型化、さらにデザインの自由度向上にあります。従来のエアコンのイメージがガラリと変わるかもしれません。

応用範囲は広いです。室内エアコンだけでなく、コンビニやビルの入口のエアカーテン、冷凍庫の冷気管理、さらには車のエアコンにも活用できる可能性があります。車内を設定温度に保つだけでなく、例えば、運転手の眠気を察知した瞬間にエアコンの風を顔に当てるということも可能だと思います。

しかし、実用化にはいくつかの課題があります。高電圧を用いるため漏電への対策は必須です。また、プラズマの発生に伴って、塗料や金属を腐食させてしまうオゾン(O3)も発生してしまうところ、このオゾンへの対策も大きな課題です。電力消費の問題もあります。いまの電機メーカーは1ワットでも消費電力を減らすという努力を懸命にやっているので、それが増えるのは許容しづらいというのが現実です。

これらの課題に対して、まずは電源のオンの時間を極力短縮した状態で実用化につなげられたらと考えています。応用範囲は狭いかもしれませんが、知恵を絞って用途を広げられれば実用化できると思っています。

肉眼では見えない「ファインバブル」の産業応用

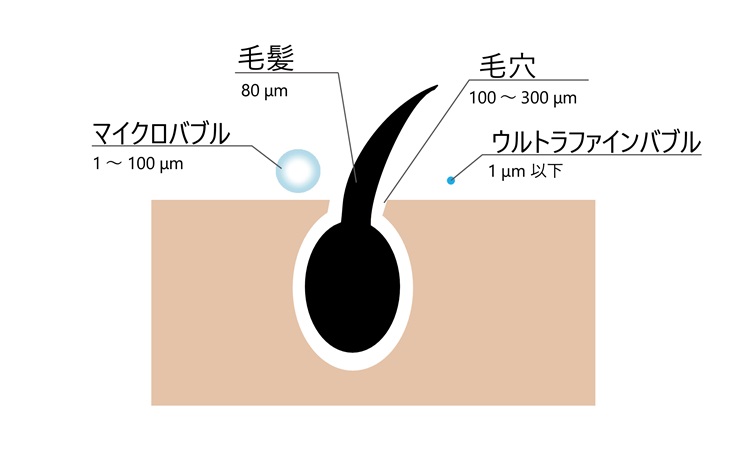

二つ目の研究テーマは、ファインバブル、特に1マイクロメートル以下の「ウルトラファインバブル」の産業応用です。これは超極小の気泡で、通常の気泡やマイクロバブル(1~100マイクロメートル)と異なり、肉眼では見えません。

毛穴が100~300マイクロメートル、毛髪が80マイクロメートルほどですが、マイクロバブルはこれらより小さい1~100マイクロメートル、ウルトラファインバブルはさらに小さい1マイクロメートル以下です。毛穴に入り込み、汚れを洗い出してくれるなどの効果があるとされ、美容機器などでも実用化が進んでいます。

ウルトラファインバブルは圧倒的に小さい

目に見えないほど小さいウルトラファインバブルですが、表面に負の電荷を持ち、表面張力が低いため狭い隙間に入り込み、汚れ等をよく落とします。しかも長期間水中に留まるため、様々な応用が可能になります。普通のバブルは破裂して無くなってしまうのですが、ウルトラファインバブルは、ブラウン運動によって水中でランダムに動き回り、浮上や合体が抑制されることによって、気泡が壊れにくく、長期間安定して存在できます。数週間から数ヶ月は普通に持ちます。

ウルトラファインバブルの応用範囲はかなり幅広く、例えばトイレ・配管の洗浄、毛穴の洗浄などの美容分野、さらには医療用造影剤(副作用のない代替品)としての利用も研究されています。また、気体を高効率で溶解できる特性を活かして、ビールサーバーでの炭酸の溶解度向上によるキレの付加やビールサーバー内部に汚れを付き難くする効果によるメンテナンス性の向上、二酸化炭素削減(CO2を水中に閉じ込める)への応用も期待されています。私の研究室では、上記に加え、オゾンをウルトラファインバブル化することで高濃度オゾンバブル水を作製し、安全な消毒液として利用する研究も進めています。現時点では、このオゾンバブル水は通常のオゾンバブル水より1.5~2倍以上の濃度になります。

ただし、このウルトラファインバブルは目に見えないため、その存在を確認するのが難しいという特徴があります。ウルトラファインバブルを含む水は、肉眼ではまったくの透明に見えます。現在は高額な専用機器でしかウルトラファインバブルを観測できず、しかもその専用機器ですらゴミとバブルの区別が難しいという課題があります。そこで私は、ウルトラファインバブルを簡単に観測できる装置の開発にも取り組んでいます。例えば、ウルトラファインバブルが発生するシャワーヘッドや配管洗浄用のウルトラファインバブル発生器などのメーカーや販売業者が、消費者へ商品説明するために使うような機器開発を目指しています。

水滴・氷による流体制御と次世代熱交換器技術

【Web限定】私は、従来にない発想で流体制御に取り組む研究も進めています。その一つが「水滴や氷を使った流体制御」です。水滴がどう変形するかという研究はあるのですが、それを使って流体を制御しようという研究は他にはありません。この研究では、撥水性と親水性の塗料を組み合わせて水滴や氷の構造物を形成し、流れを制御するのがポイントです。氷は不必要な場合に融かせば、滑らかな壁面に戻すことが可能という利点があります。

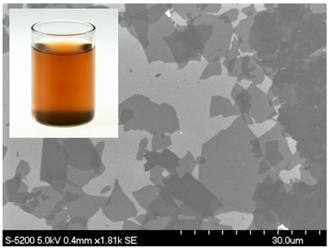

さらに、酸化グラフェンナノシートの添加による熱交換器性能向上という研究も手がけています。これは、通常相反する関係にある圧力損失の低減と熱伝達率の向上を、酸化グラフェンナノシートの添加によって同時に実現するというものです。熱交換器は今非常に注目されていて、例えば電気自動車やデータセンターなどでは性能の良い熱交換器があればエネルギー効率が高まるのですが、現存の熱交換器自体は変えることなく液体の流れを制御することで高効率化を達成することが出来ると考えてます。

酸化グラフェンナノシートは高アスペクト比の薄板状で、グラフェン骨格に由来する優れた熱伝導性をもつ

縁の下の力持ちとして社会に貢献する技術を

私の研究は、流体というカタチのないものを制御する基盤技術ですが、その応用可能性は製造業から家電、自動車、航空宇宙に至るまで、現代産業の根幹を支える広範な領域に及んでいます。これらの技術が真に社会貢献を果たすためには、アカデミアの枠を超えた産業界との戦略的な連携が不可欠と考えています。

現在、特に関心を寄せているのは、重工系メーカー、家電メーカー、自動車メーカー、空調設備メーカーとの協業です。カーボンニュートラル実現に向けて技術革新を求められているこれらの業界にとって、私の研究成果は競争優位性を獲得する重要な技術的選択肢となり得ると確信しています。食品産業、半導体製造業、医療機器業界など、高度な洗浄・殺菌技術を必要とする分野での事業展開も大いに期待されます。

研究成果の社会実装においては、二つのアプローチを重視しています。第一は企業との直接的な共同開発による技術移転です。実用化に向けた課題解決から量産技術の確立まで、包括的な技術支援を提供いたします。第二は優秀な人材輩出による長期的な技術普及戦略です。当研究室では、学生たちに単なる学術的知識だけでなく、産業応用を見据えた実践的な技術開発能力を身につけさせることを重視しています。

彼らが将来、企業の技術開発部門で中核的な役割を担い、研究成果を実用化していく。そのような人材ネットワークを通じた技術の社会浸透こそが、持続可能な産業発展への最も確実な道筋であると考えています。私たちの技術が、表舞台に立つことはなくとも、省エネ社会の実現を支える「縁の下の力持ち」として、産業界の皆様とともに歩んでいければと願っています。