自然界の“当たり前”に挑戦する 新しい元素の結合を創り出す

楠本 周平 教授

KUSUMOTO Shuhei

理学部 化学科

自然の設計図に挑む 元素の新しい結合と構造を探る旅

私の研究室では、自然界では見られない新しい元素の結合や構造を人工的に作り出す研究を行っています。自然界に存在する元素は、それぞれ特定の結合の仕方や構造を持っていますが、その「常識」は本当に絶対的なものなのでしょうか。

例えば、炭素は通常4本の結合を形成し、ホウ素は3本または4本の結合を持つことが知られています。しかし、私たちは決まりにとらわれず、新しい結合や構造を作り出すことに挑戦しています。この取り組みは、自然界が持つ「規則」を意図的に外しながら、未知の可能性を探る作業とも言えます。その過程は、まるで神様が描いた「自然の設計図」に人間がひと筆加えるような感覚かもしれません。

こうした挑戦を通じて、これまで誰も見たことのない分子を創り出し、科学の新たな可能性を切り拓くことができればと日々研究に取り組んでいます。

電子が足りない炭素を実現する 電子配置の常識を覆す研究内容とは?

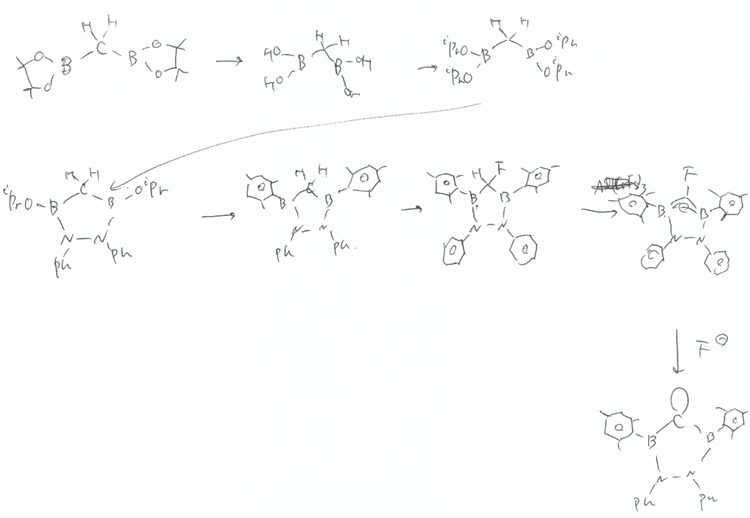

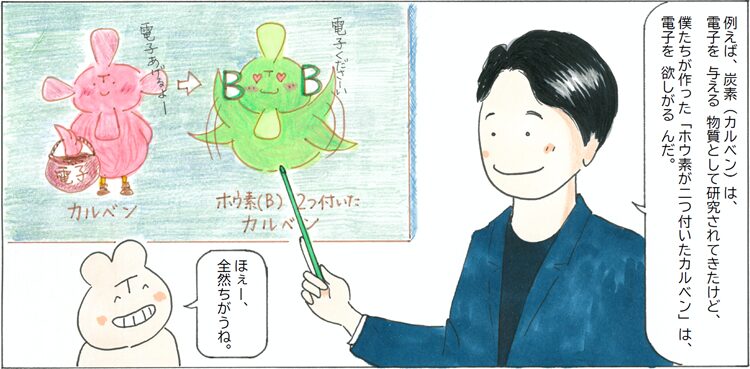

元素の世界では、「電子の配置」が化学結合の性質を決定する重要な役割を果たします。そうした前提の中で私たちが取り組んでいる研究の1つが、「電子不足カルベン」と呼ばれる特殊な炭素化合物の合成です。通常、炭素原子は周囲の原子と安定した結合を形成します。しかし、私たちはあえて炭素が電子を「不足している」状態を作り出そうと試みました。

この研究では、炭素の両側にホウ素を配置し、通常では考えられない電子配置を持つ分子の合成に成功しました。ホウ素には「空軌道」と呼ばれる、電子を受け入れる余地がある特徴的な性質があります。この性質を活用することで、炭素の電子状態を大きく変化させ、新しい化合物を作り出すことができました。

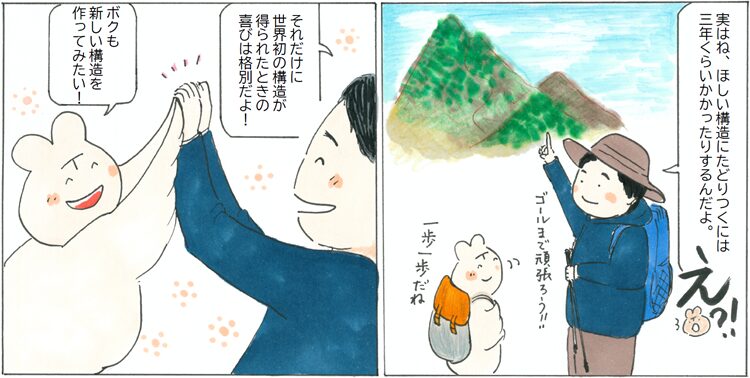

しかし、この成果に至るまでには3年もの歳月がかかりました。研究の第一歩は、紙の上に構造の設計図を描くところから始まります。その後、実際の合成に挑戦するのですが、最初からうまくいくことはほとんどありませんでした。目的と異なる物質ができてしまったり、反応が途中で止まってしまったりすることもありました。それでも、そうした失敗の中で予想外の発見が得られたことも事実です。試行錯誤の末に得られた成功こそが、研究の醍醐味だと感じています。

100年の常識を覆す発見 結合を切る新しい方法の開発

私の研究室では、分子内の結合を切る新しい方法の開発にも取り組んでいます。特に注目しているのが、炭素と水素の結合を切る新たな手法です。この2つの元素の結合を切る方法は、これまで約100年の間に二つの手法しか存在していませんでした。一つ目の方法では、金属が電子を2つ失い、炭素がマイナス、水素もマイナスの電荷を持つ状態が作られます。二つ目の方法では、金属に配位子(補助分子)が結合したまま、炭素-水素結合が切れ、金属-炭素結合と金属-水素結合が形成されます。この場合、金属は電子を失いません。

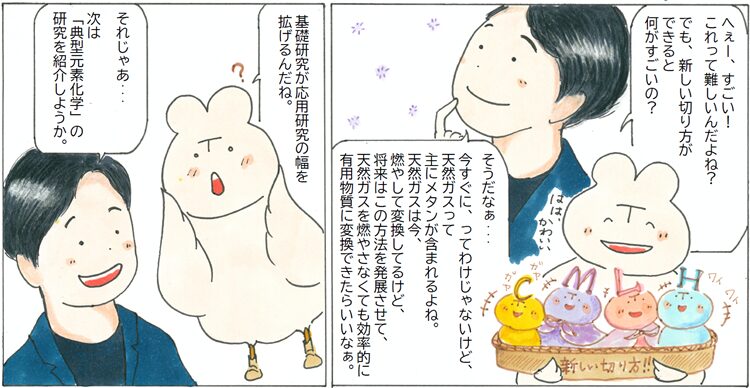

私たちが発見した「第三の方法」では、特殊な配位子を持つ金属錯体を使用します。この方法の特徴は、「金属-配位子協働作用」と呼ばれる仕組みを利用している点です。具体的には、炭素-水素結合が切れる際に、金属は電子を2つ失いますが、配位子はそのまま金属に結合した状態を保ちます。この反応は、これまでの二つの手法の性質を組み合わせたような、全く新しい切断方式といえます。将来的には、この技術が天然ガスなどの炭素資源を効率的に活用する技術へと応用される可能性もあります。現在は基礎研究の段階ですが、この発見が新しい科学の扉を開く一歩になると信じ、さらに研究を進めていきます。

こうした研究の成果が評価され、令和6年度の錯体化学会研究奨励賞をいただくことができました。この受賞を励みに、今後も新たな可能性を追求していきたいと考えています。

自然との対話から生まれる発見

私が指導で大切にしているのは、学生たち自身が考え、次の一手を見つけ出す力を育てることです。実験の結果を確認した後は、必ず「どう思う?」と問いかけます。想定外の反応が起きたときこそ、自然が私たちに何を教えようとしているのかを深く考える機会になるからです。

例えば、当初目指していた分子とは全く異なる構造の物質ができることがあります。一見すると失敗のように思える瞬間ですが、そこから新たな研究の方向性が見えてくることも少なくありません。自然科学とは、自然との対話そのものなのです。

自分の考えが常に正解であるならば、それはむしろ退屈です。毎日、毎分、毎秒、自然に「こうではないか?」と問いかけ、時には「違います」と突き返されることの繰り返し。しかし、そのプロセスを通じて、必ず新しい発見があります。そして、時折自然が「その通りだ」と答えてくれる瞬間が訪れる。その瞬間の喜びは、何にも代えがたいものです。

誰も見たことのない分子構造を求めて

私の研究へのモチベーションは、とてもシンプルです。「まだ誰も見たことのない分子構造を作ってみたい」という想い。それがすべての始まりです。例えば、ホウ素という元素は通常3本か4本の手(結合)を持つことで知られていますが、「ホウ素が2本の結合だけを持つような構造を作ることはできないだろうか?」という単純な問いが、私の研究の出発点になります。

もちろん、それを実現するための設計は決して簡単ではありません。しかし、自然界には存在しない新しい構造を作り出せたとき、それを世界中で最初に目撃できた人になれたとき、その喜びは何にも代えがたいものがあります。私たちが目にする分子や構造は、自然が許す範囲内のものにすぎません。だからこそ、自然の枠を超えた未知の可能性を追い求めたいと考えています。そして、こうした基礎研究の積み重ねが、いつか化学の新しい地平を切り拓く礎になると信じています。

研究室に興味を持つ学生の皆さんには、ぜひ挑戦してほしいと思います。失敗を恐れることなく、自然との対話を楽しみながら、新しい発見を一緒に目指していければ嬉しいです。その先には、きっと誰も見たことのない化学の世界が広がっているはずです。