“エンジニアリング”も駆使しながら、生物が光を感じるしくみに迫る

成川 礼 准教授

Narikawa Rei

理学部 生命科学科

植物によって“好み”の光がある。光の色と強さを“見分ける”植物たち

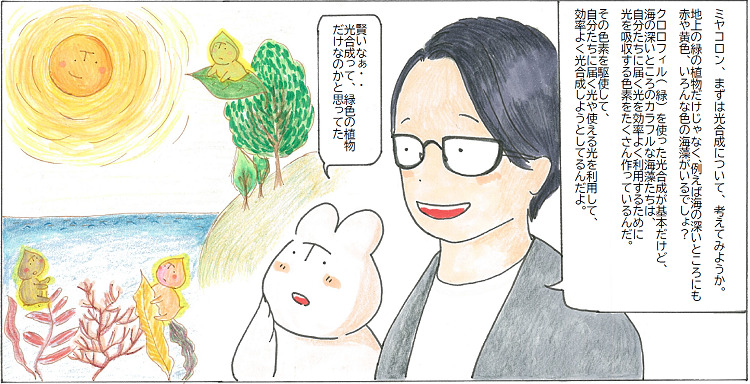

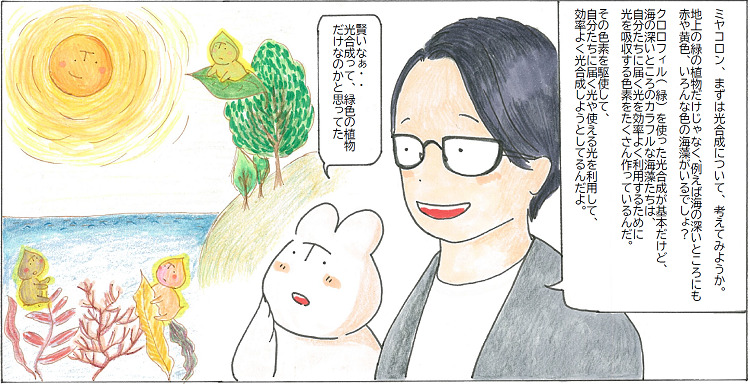

私の専門は光生物学。主にシアノバクテリアなどの光合成微生物の光利用・光応答戦略を研究しています。ただ、光合成というと植物を思い浮かべる方が多いでしょう。陸上の植物では、葉緑素とも呼ばれるクロロフィルという色素が、光合成で太陽光の赤い光と青い光を吸収する一方、緑の光はあまり吸収せずに反射するため、葉が緑色に見えます。海藻も基本的にはクロロフィルを使って光合成を行いますが、深海部ではクロロフィルが欲する赤い光が少なくなり、赤以外の光を吸収する色素を使って光合成が行われ、さまざまな色になるのです。

こうした現象がどのような遺伝子やタンパク質によってどう制御されているのかが解明されたのは、遺伝子レベルの解析が可能となった1990年代以降です。多様な光を吸収できる分子が発見され、それぞれに光の“好み”や“得意不得意”があることがわかってきました。植物は動かないと考えられがちですが、好みの光に向かう方向や、嫌いな光から逃げる方向に動くのです。例えば、多くの好みの光が当たるように光の方向へ曲がる光屈性が見られます。また、細胞の内部では活発な動きがあり、特に青色の強い光が当たると細胞の中の葉緑体が逃げ、弱い光が当たると光合成しやすくするため集合するなど、光の色と強さを“見て”いるのです。このように光を感知して細胞の働きをコントロールするのが、光受容体やセンサータンパク質と呼ばれる分子です。

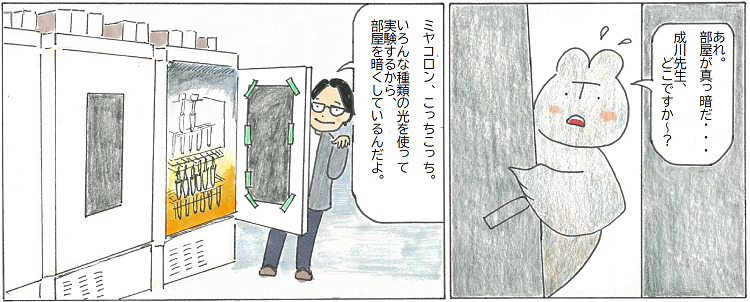

研究室では“LED光源”を使用し、オレンジや赤、青、遠赤色光など、さまざまな光を照射して細胞の変化をモニターしています。

植物から見つかったタンパク質を応用して動物に光を当てて行動を制御する技術も

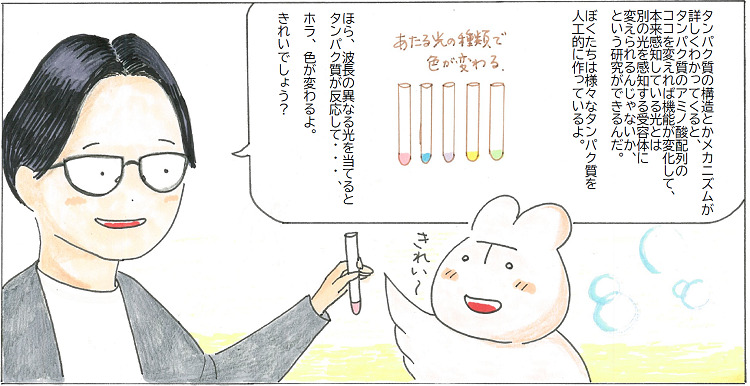

植物の研究と並行して、シアノバクテリアも分子レベルで研究が進み、光に向かって動く走光性が示されたほか、光の色が変わると細胞の色が変わる生物も見つかっています。シアノバクテリアは、光の色に応じて光合成に使える色素を蓄積し、この色素を発達させて効率よく光合成を行っているのです。

そして真核藻類では、走光性を制御するチャネルロドプシンというタンパク質が2000年代前半に見つかりました。チャネルロドプシンは細胞膜に存在するタンパク質。特定の波長の光が当たると、チャネルロドプシンを通じて細胞中に陽イオンが運ばれ、細胞内外の電気的なバランスが変化することで、真核藻類は特定の波長の光が当たったことが“わかり”運動を制御できるのです。

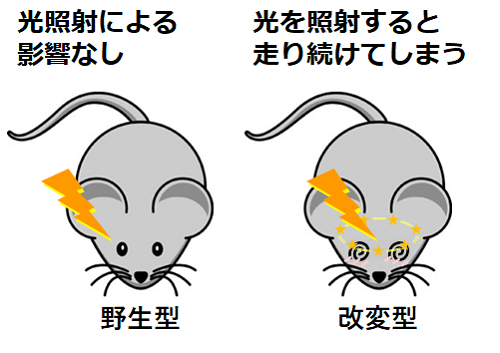

ここから生まれたのが、動物の神経活動を光で制御するしくみです。2007年には、動物の神経細胞にチャネルロドプシンを導入して光を当てることで、特定の神経細胞を選択的かつ人工的に活性化させる技術が発表されました。マウスを使った実験では、光を当てている間は意思に関係なくマウスが走り続けるのです。ただし、この技術は動物の行動をコントロールすることが目的ではなく、どの神経がどの行動を制御しているのかを解明することが目的です。光は特定の時間に特定の色を当てるといった条件の制御を簡単に行うことができ、細胞が受けた光の影響の評価や、因果関係の特定に有効なのです。

光を当てることで、意思に関係なく走り続けるマウスのイメージ図。

植物は赤い光を求めて茎を伸ばす

これまで見つかっていたチャネルロドプシンは青い光を当てることで細胞が活性化されます。太陽の光は赤い光から青い光まで幅広く地球に届いていますが、青い光は短波長で、エネルギーが最も強い部類に入ります。短波長の光は細胞の奥深くまでは届きづらく、エネルギーが強ければ細胞にダメージを与えてしまうデメリットもあります。実際、前に説明したマウスの実験でも、体の外から青い光を当てただけではチャネルロドプシンまで光が届きません。体の中、それも神経細胞のすぐ近くから光を照射しなければならないので、マウスにも大きな負担がかかってしまいます。その点、組織浸透性の高い長波長の光を組織の奥深くまで届けて細胞を活性化できれば、負荷をかけずに制御できるようになります。そこで着目したのがフィトクロムというタンパク質です。

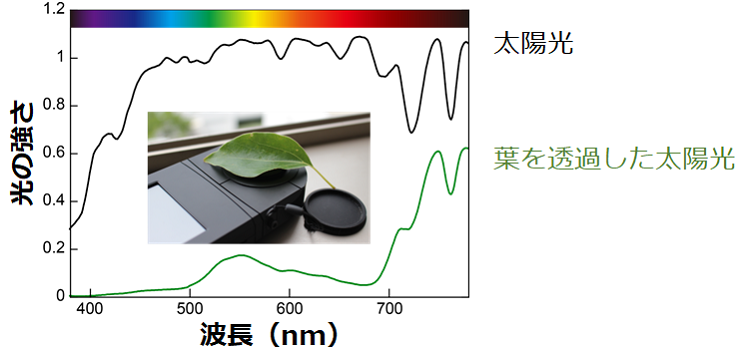

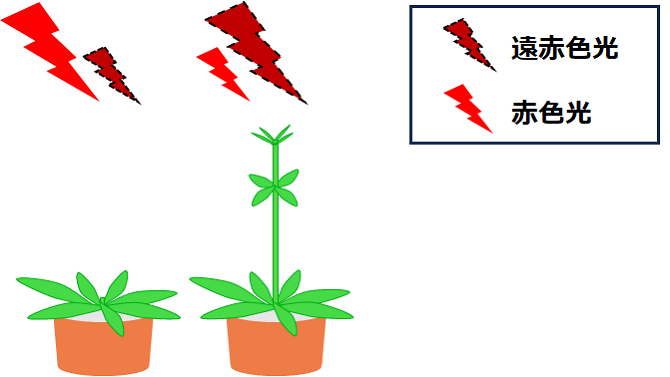

フィトクロムは、植物が赤い光と、赤よりも長波長の遠赤色光のどちらの光が多く届いているかという“量比”を感知するセンサータンパク質です。植物ではクロロフィルが赤い光を吸収して光合成に使おうとしますが、上部に別の葉があると、上の葉のクロロフィルが赤い光を吸収してしまうため、下の葉には赤い光が届かず、相対的に遠赤色光の割合が多い光が届くことになります。これをフィトクロムが感知すると、下の葉は、上の葉の陰から抜け出して赤い光を吸収しようと茎を伸ばします。実験によって上の葉の状況を再現して赤い光だけで育てた植物と、下の葉の状況を再現して遠赤色光だけで育てた植物を比較すると、後者の茎が長くなるのです。

このフィトクロムは植物特有の光受容体だと考えられてきましたが、1996年に初めてシアノバクテリアのゲノム配列が読まれるとフィトクロムの存在が明らかになり、光合成をしないバクテリアやカビ、キノコからもフィトクロムが見つかりました。天然環境には光を感知するタンパク質が多く存在しているのです。

太陽光(上・黒線)と葉を透過した太陽光(下・緑線)に含まれる光の波長とその強さを表すグラフ。波長が600~700nmの光は「赤色光」、700~750nmの光は「遠赤色光」と呼ばれます。太陽光と比べ、葉を透過した太陽光に含まれている光では、「遠赤色光の強さ:赤色光の強さ」の比が大きく変化しているのがわかります。

赤色光と遠赤色光の割合を変化させて植物を育てたときのイメージ図。葉を透過した光を模した右側は、上に葉がある状態と同じなので、より多くの赤色光を求めて、早く茎をのばします。

赤い光に応答する光スイッチタンパク質「マグレッド」

フィトクロムに関わる研究では、私が参画した共同研究において、バクテリア由来のフィトクロムを利用した「マグレッド」というタンパク質が生み出されました。バクテリア由来のフィトクロムは、従来は単一のタンパク質として機能していますが、赤色光を照射するとフィトクロムに対して特異的に結合するタンパク質(バインダー)を分子進化工学という手法によって開発しました。これらのフィトクロムとバインダーそれぞれに対して、活性を制御したい標的タンパク質の分割体を融合させます。分割すれば、元々標的タンパク質が持っている機能は失われるものの、分割体の片方に融合されたフィトクロムに赤い光を当てて再び結合させ、活性を示すタンパク質として再び機能させるのがマグレッドです。「必要なタイミングにだけ赤い光を当てて標的タンパク質を機能させる」というような使い方ができるわけです。赤い光で“マグネット”のように結合させるため“マグレッド”と呼び、分割さえ成功すれば多くのタンパク質に適用できます。

またシアノバクテリアからは、フィトクロムの“親戚”ともいえる「シアノバクテリオクロム」というセンサータンパク質が見つかりました。フィトクロムではタンパク質中の3つの領域が協調することで光を感知できる機能が生まれますが、分子のサイズが大きく改変しづらいデメリットがありました。その点、シアノバクテリオクロムは、GAFドメインという1つの領域だけで光を感知できるため、コンパクトで扱いやすいメリットがあります。加えて、フィトクロムは様々な生物の中に同じ性質で存在しているのに対し、フィトクロムの“親戚”であるシアノバクテリオクロムは、シアノバクテリアの種によって持っているものが違いますし、1種のシアノバクテリアの中からも複数見つかります。同じシアノバクテリオクロムでも種類が違えば、さまざまな光に応じて異なる色に変化するため、そのときに何色の光が届いているのかがわかるのです。こうしたタンパク質は色素と結合することで機能を発揮するわけですが、タンパク質と色素の相互作用を解明するには何が有効なのか。その答えは、光受容体であるセンサータンパク質を結晶化して分析することです。

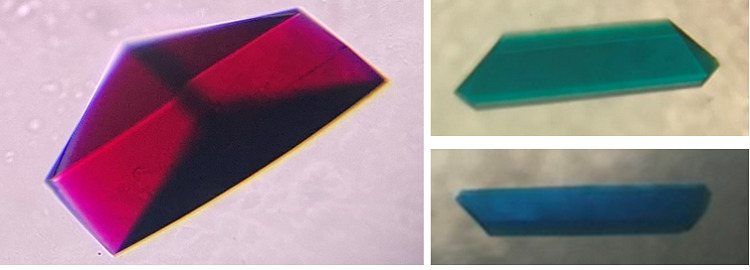

結晶化したセンサータンパク質は顕微鏡でチェック。美しく色を帯びた結晶を見ることができます。

アミノ酸を変え、タンパク質を“改変”する

色素と結合して色を帯びたタンパク質の結晶は実に美しいものです。そして、この結晶にX線を照射することで、タンパク質が光を吸収する仕組みを詳細に調べることができます。タンパク質はアミノ酸でできており、アミノ酸の配列が変わると、タンパク質と色素の相互作用も変わります。そこで、天然環境から採取したタンパク質のアミノ酸の配列を人為的に変えることで、タンパク質の構造や色素と結合するメカニズム、機能が変わり、本来感知していた光の色とは別の光の色を感知する光受容体へと改変することができるのです。

私がこの改変の研究で興味を持っているのは、進化の過程で淘汰されたタンパク質の構造、つまり自然界からは得られないような構造のタンパク質を作り出すことです。その作り方は、これまでの知見を元に色素と相互作用するアミノ酸を特定し、そこを別のアミノ酸に変える方法と、ランダムにアミノ酸を変える方法があり、どちらもPCR技術が活用されます。コロナ禍で認知度が高まったPCR技術は、目的とする遺伝子の配列を正確に複製する技術ですが、あえてランダムに変異を起こさせることも可能。多くの場合、ランダムに変異が進むとタンパク質は壊れますが、壊れずに従来とは異なる分子になれば、新たな発見につながる可能性が見えてきます。タンパク質を“改変”することで、私たちが使いやすいタンパク質を生み出すこともできるのです。

アミノ酸の配列に応じて、さまざまな色を吸収する光受容体へと改変されたタンパク質。

倫理観を大切にしながら、自然との対話に臨んでほしい

私の研究室で大切にしているのは、キャッチボールや“壁当て”のように自然と対話をすることです。仮説というボールを投げ、それが正しければ“ストライク”でボールが戻ってきますが、想定外の現象が起こり、とんでもない方向にボールが返されることもしばしば。だからこそ自然の奥深さや面白さを実感でき、軌道修正をして別の仮説を立てる原動力となるのです。想定とは異なるものの、興味深い結果が得られ、その要因を追究することで新たな知見が得られることも少なくありません。突拍子もない発見から社会実装につながる可能性も決して低くはないでしょう。

ただし、私自身には社会実装を見すえた明確なゴール設定があるわけではなく、基礎研究と応用研究の架け橋となり、具体的な活用方法は個々の研究者、技術者に委ねたいという考えです。とはいえ、開発した技術が社会でどう使われ得るのか、望ましくない使われ方も含めて想定しておく必要性は認識しています。大切なのは、研究に没頭しながらも常に社会とつながりを持ち、技術や知見が社会に出たときにコントロールできるようにしておくこと。新たな技術の現在、そして未来における位置づけや影響力に無頓着であってはならず、生物や人体に関係する分野であれば、なおさら研究者としての倫理観が重要だと考えています。